Research/SmartCity

近年,スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末が世界中で急速に普及し,生活の価値向上やエンターテイメントなど様々な目的のモバイル端末向けアプリケーションが提供されています.

最近では,特に,モバイル端末という特性を活かしたアプリケーションの利活用が進められています.

端末同士の近接やビーコンなどへの接近をきっかけとし新たな付加価値サービスを提供するようなものです.

これらは,モバイル端末が備えている Bluetoothや Wi-Fi,GPS などのデバイスを利用することで実現できます.

本研究では,近接検知機構により検出されるような,対象同士が一定時間内に一定距離以内へ接近する事象をすれちがいと呼び,すれちがいを利用する任意のシステムをすれちがいシステムとしています.

すれちがいシステムの利用例として,東京国立博物館では作品に近づくと自動的に解説が表示される「トーハクなび」が提供されています.

任天堂株式会社が開発・販売しているニンテンドー DS シリーズの「すれちがい通信」では,現実世界でのすれちがいをゲーム内での価値に変換することができます.

現状での課題†

すれちがいシステムによる新しい価値の創出が期待される一方で,すれちがいシステムは,アプリケーション開発者の負担が大きく,結果的に開発コストが増加するという問題があります.

すれちがい検知のふるまいやすれちがいデータの表現方法,データの管理方法が技術や実装方法に強く依存するためです.

また,異なる通信技術を用いるすれちがいシステム間には互換性が無く,実装の再利用性が低いといった問題もあります.

目的とアプローチ†

本研究の目的は,すれちがいシステムがより多くの場面で利用される環境をつくり,生活をより豊かにすることです.

そのために,我々はすれちがいシステムのアプリケーション開発者を支援するためのフレームワークであるすれちがいフレームワークを提案しています.

本フレームワークにより,開発者は容易にすれちがいシステムを実現することができます.

すれちがいフレームワーク†

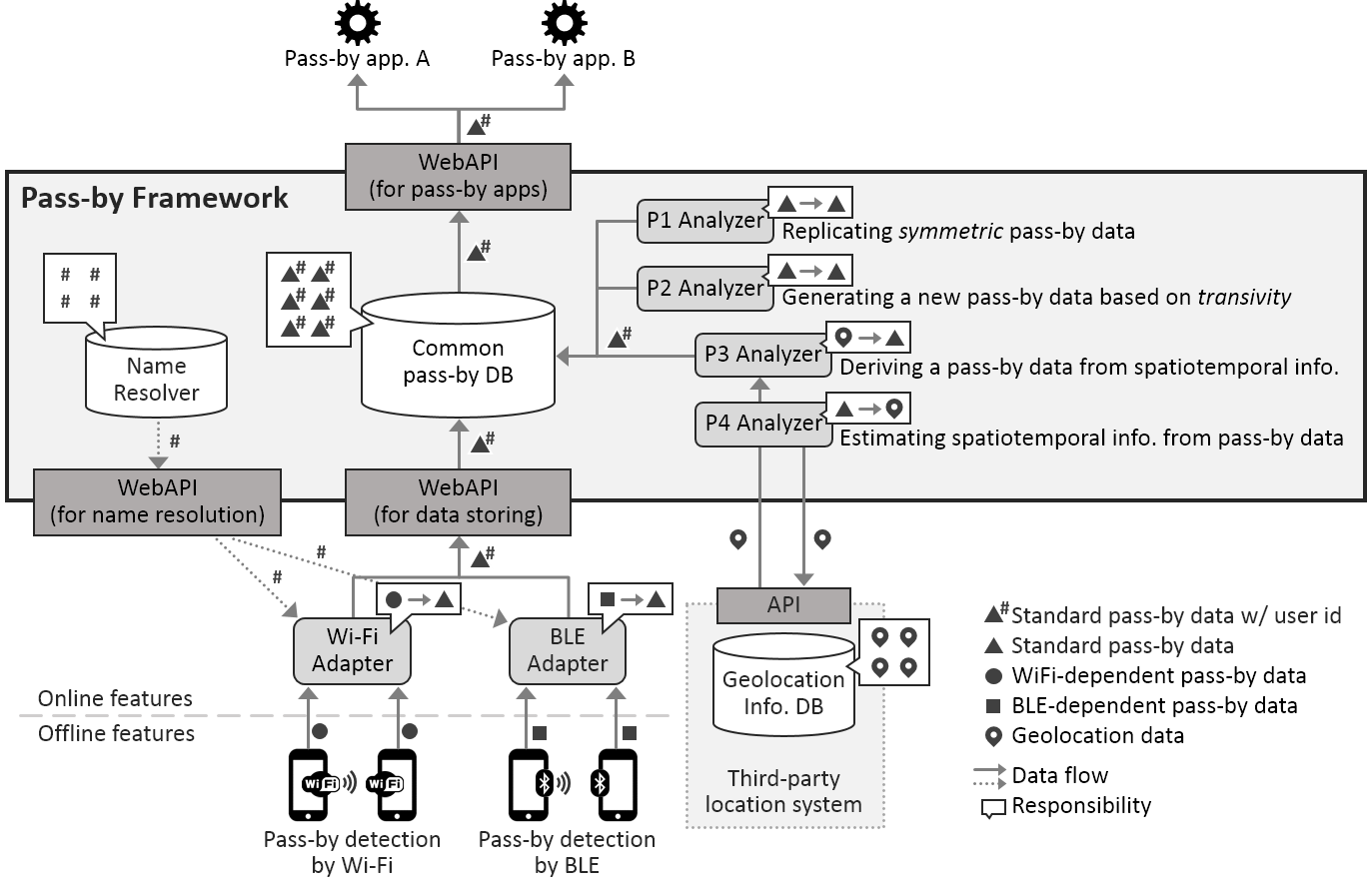

提案フレームワークは,端末や通信技術に依存する近接検知機構と,アプリケーションから利用するすれちがいデータの管理を分離し抽象化します.

これにより,アプリケーション開発者はどのユーザーがどの端末を利用するかを意識せずに設計・開発することが可能となります.

また,近接検知方法に関わらず近接情報を扱うことができるため,従来実現できなかった異なるデバイス間での近接検知が可能です.

発表文献†

- 林 亜梨沙, 徳永 清輝, まつ本 真佑, 佐伯 幸郎, 中村 匡秀, ``すれちがいシステムのためのアプリケーションフレームワークの一提案,'' 電子情報通信学会技術研究報告, vol.114, no.439, IA2014-79-IA2014-91, pp.049-054, January 2015.[PDF]

- Arisa Hayashi, Sachio Saiki, Seiki Tokunaga, Shinsuke Matsumoto, and Masahide Nakamura, ``Formulating Device-Independent Pass-By Rendezvous,'' In Asia-Pacific Symposium on Information and Telecommunication Technologies (APSITT2015), August 2015. (Colombo, Sri Lanka)[PDF]

- 林 亜梨沙, まつ本 真佑, 佐伯 幸郎, 中村 匡秀, ``すれちがいフレームワークにおける標準データ生成・蓄積機構の検討,'' 電子情報通信学会技術研究報告, vol.115, no.371, pp.019-024, December 2015. (2015年12月17日(木)-12月18日(金) 広島市立大学 (IN, IA))[PDF]

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/cs27logo5.png)